居民个体收入、主观幸福感及影响机制(4)

在以上公式中,Y为因变量,即居民主观幸福感;X为自变量,即居民个体收入;W为中介变量,即居民个体收入效用;U为调节变量,即居民个体收入偏好;UX表示居民个体收入与偏好的交互项;UW表示居民个体偏好与收入效用的交互项;Z为控制变量,包括性别、年龄、教育、婚姻、孩子情况、政治面貌、住房面积、工作状况、身体健康、休闲时长、中层交际和内层交际。公式(1)主要用于分析自变量对因变量的影响作用;公式(2)—公式(4)用于分析变量的中介作用和调节作用。

为了验证研究假设的科学性,笔者分别从变量的描述性统计、居民主观幸福感决定因素等方面进行实证分析,并对研究结果进行稳健性检验。

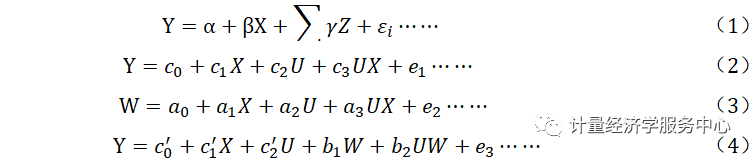

首先,分析个体收入与主观幸福感和收入效用间的关系。根据居民个体收入分布的情况,结合主观幸福感和收入效用测量的特征,笔者把收入划分成九个等级;然后再分析不同收入组居民主观幸福感和收入效用的均值。见图2。

由图2可知,收入在2500元及以下的居民幸福感和收入效用评分最低,均值依次为5.93和4.22;均值最高的是收入在20000元以上的居民,主观幸福感和收入效用评分分别为7.84和7.64。可见,居民主观幸福感和收入效用值随着收入的增加而提高,呈现递增的线性关系,并且两者间的趋势线相交,这表明在收入达到或是超过某一个临界值时,收入效用值会高于主观幸福感评分;在收入未达到这一个临界值时,收入效用值低于主观幸福感评分。

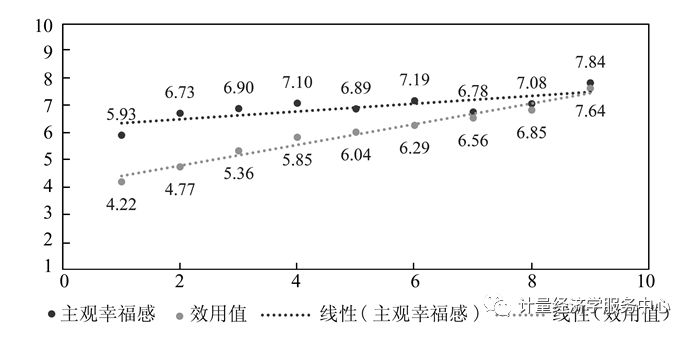

由图3可知,收入排序第一的居民主观幸福感最低,均值为6.45;收入排序第二的分值为6.89;排序第三的评分为7.38;排序第四、第五和第六的评分依次为7.08、7.89和7.89,居民主观幸福感随着居民对收入偏好程度的降低而上升,呈现递减的线性关系。从收入效用来看,居民收入排序第一的效用值最低,为4.80;排序第二的分值为5.45;居民收入排序第三、第四、第五和第六的评分依次为5.73、6.01、6.14和5.85,收入排序第六的居民除外,收入效用值随着偏好程度的减弱而上升,同样呈现递减的线性关系。此外,不同偏好程度居民的收入效用值仍然低于主观幸福感评分。

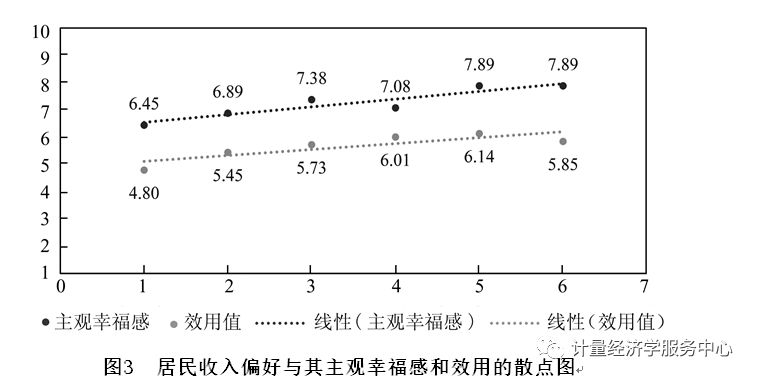

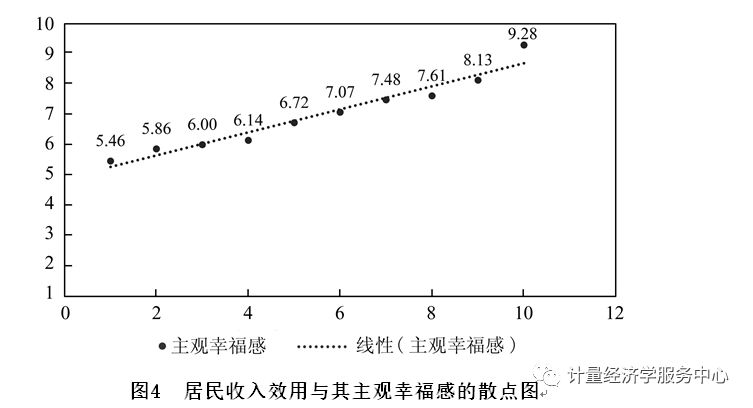

由图4可知,居民收入效用值为1的主观幸福感最低,分值为5.46;效用值为2的居民主观幸福感为5.86;效用值为3的居民幸福感为6.00;效用值为4、5、6、7、8、9和10的居民主观幸福感评分依次为6.14、6.72、7.07、7.48、7.61、8.12和9.28。可见,居民主观幸福感随着收入效用值的提高而上升,呈现递增的线性关系。从区域层面分析,北京城六区居民的主观幸福感低于北京非城六区,评分依次为6.86和6.91;然而,城六区居民的收入效用值则高于非城六区,评分分别为5.56和5.12。据统计,北京市居民月均可支配收入的平均值为7959.11元/月,收入低于平均水平的群体定义为低收入组,高于平均水平的群体定义为高收入组。对比高低收入组居民的幸福感和效用值可知,低收入组居民的主观幸福感低于高收入组居民,评分依次为6.79和7.09;在效用上,依然是低收入组居民低于高收入组居民,评分依次为4.94和6.33。此外,从区域和不同收入组层面来看,居民的收入效用值均低于主观幸福感评分。

在描述性分析结果的基础上,笔者采用计量模型再次验证居民个体收入对其主观幸福感的影响作用。在相关分析中,居民个体收入、效用、偏好和主观幸福感之间的相关性均在0.45以下,表明变量间存在共线可知,在仅加入控制变量的模型1中,婚姻、孩子、住房面积、身体健康、内中层交际对居民主观幸福感有着显著的影响,而其他控制变量对居民主观幸福感的影响在统计意义上不显著,但是估计系数符合描述性分析的结果。在自变量——居民个体收入(绝对收入)加入的模型2中,居民个体收入在0.05水平下显著地正向影响居民主观幸福感,即居民个体收入提高1单位,其主观幸福感则会提高0.088个单位。

相关文章:

- [时尚]有关海富通贰号是传言还是实锤

- [时尚]热血江湖名字符号可以这样解读

- [时尚]有关一元复始的意思网友会有什

- [时尚]藕粉的作用与功效网友是如何评

- [时尚]爱情是什么韩剧到底是什么原因

- [时尚]关于侠隐记好看吗到底怎么回事

- [时尚]有关非常静距离梁天到底是个什

- [时尚]关于小儿消化不良腹泻到底什么

- [时尚]有关曹仁超投资日记消息可靠吗

- [时尚]师恩难忘课文为什么上热搜?

- [时尚]关于大自然的规律详情介绍!

- [时尚]最有心意的生日礼物到底是怎么

- [时尚]天才麻将少女阿知贺篇16消息可

- [时尚]京港洽谈会可以这样理解吗?

- [时尚]阿莎丽遗孀这样理解正确吗?

- [时尚]关于久久听战歌这是一条可靠的

- [时尚]两基友的对话的底层逻辑是什么

- [时尚]留取大爱待梦圆消息可靠吗?

- [时尚]有关黄龙玉产地到底是什么情况

- [时尚]关于畅易阁天龙八部又是个什么

- 【雄关善治·五治融合】“五治融合”绘就和谐画卷——

- 青海小西牛生物乳业股份有限公司

- 4080显卡需要多少w电源笔记本什么时候出?

- 湖北奥运冠军谌龙喜获赛季首冠 感叹坚持终于有了回报

- 第七届中国-亚欧博览会透露哪些积极信号?

- 1~8月南通全市工业投资稳健增长 亿元以上工业项目产出

- 关于魔少的逃跑俏新娘又是什么梗?

- ROG6天玑版成安卓旗舰手机性能第一?真实用户评价亮了

- 斧头男大砍麦当劳事后操作更令人脊背发凉

- 有关五行带土的字的底层逻辑是什么?

- 面瘫将军求子记具体内容是什么?

- 改装档案BMW R nine T真是怎么改都好看!看看印度改出

- 易方达天天理财货币A

- 美格智能技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

- 值得但非首选]雷克萨斯NX200t两年详细使用感受

- 加盟商百万欠款难追回 鱼乐贝贝“加盟圈套”何时终结

- 华为美国子公司计划大规模裁员 中国雇员可回国并留在

- 唇唇欲动无影有踪是真的吗?

- b是什么车标

- 淘宝分期付款(淘宝上如何分

- 尖端科技 稳定长效 AO史密斯除甲醛新风机 净化新生活

- 神似BLACKPINK Jennie的模特 怎么看都像本人啊_高清图

- 生意社:7月11日金属硅(441)行情预测

- BT新闻【全新 Concepts x Kyrie 5 首次曝光!这次是星

- 美国温哥华一老年公寓发生枪击事件 3人受伤 5823com:

- 人民日报评论员:坚持高起点高标准高质量

- 油耗低可上绿牌吉利星越L插混版或四季度上市

- 皮肤上长的小肉疙瘩是什么?

- 高的不仅是速度京沪高铁的经济价值不可估量(3)

- 五问带你揭开“五”的秘密

- 广州六就好教育投资

- 赛罗奥特曼格斗 第2季

- 有关海富通贰号是传言还是实锤?

- 重生之我是罗成后续报道是什么?

- 关于治粳(jīnɡ)蹋(tà)到底怎么回事?

- 关于人鱼之森ova这又是个什么梗?

- 斯嘉丽约翰逊梯震到底是什么情况?

- 谷歌Pixel77Pro系列完整规格曝光

- 秘选落子 “零成本营销”

- 6月上市新车也不少这些重磅新车记得留意一下!